重い星※2は、その生涯を遂げる際、

超新星と呼ばれる大爆発を起こして最期の輝きを放ちます。

その時の強烈な爆風は、星間空間に衝撃波を作り、1万年以上にわたって

爆発の痕跡を残します。これを超新星残骸といいます。

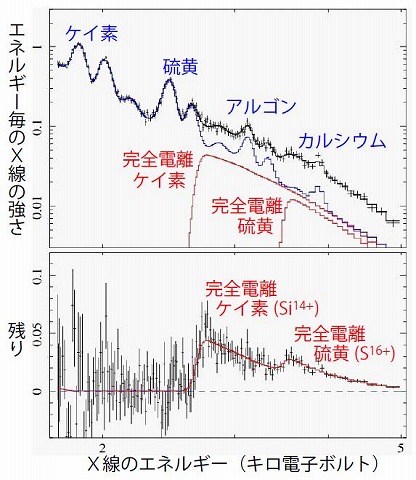

ふたご座の中にあるクラゲ星雲(

図1、

別名:IC443)は、太陽より10倍以上も重い星が約4,000年前に爆発した後に

できた超新星残骸で、地球からの距離は5,000光年程度と推定されています。

「ふたご」の兄・カストルの足元でフワフワと漂うクラゲのような姿は、

アマチュア天文写真家の間でも高い人気を得ています。

超新星残骸をX線で観測すると、衝撃波によって加熱された高温ガスを

見ることができます。

図1には、

われわれの研究グループが日本のX線天文衛星「すざく」を用いて撮影した

クラゲ星雲のX線画像を可視光写真に重ねて示しています。

可視光で見るのとは随分と印象が異なり、ちょうどクラゲの中に

すっぽり包まれるように高温ガスが分布している様子がうかがえます。

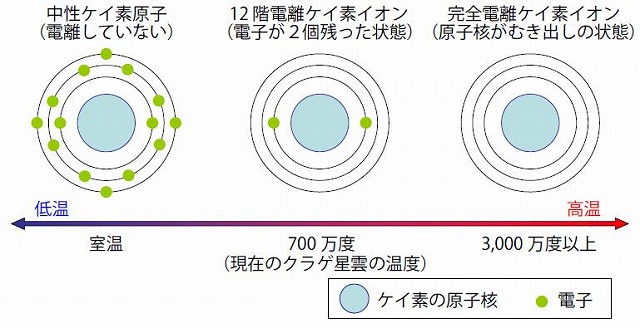

研究グループは「すざく」の優れた感度を最大限に活かし、このガスの

X線エネルギースペクトル

(図2)から

他の超新星残骸には見られない特異なシグナルを発見しました。

700万度の高温ガスからの放射(青線)に加え、

自由−束縛遷移※3

と呼ばれる量子力学的プロセスに起因した2つのすべり台状の構造(赤線)を

世界で初めて検出したのです。このスペクトル構造は、原子を構成する電子が

1つ残らず剥ぎ取られ、原子核がむき出しになった状態のケイ素(Si

14+)や

硫黄(S

16+)が大量に存在することを意味します

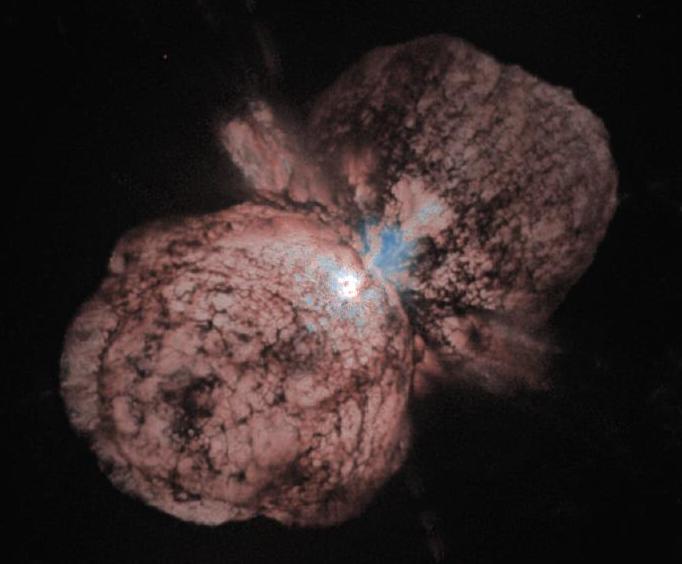

(図3)。このように電子が1つも

残っていない原子のことを「完全電離イオン」といいますが、ケイ素や硫黄を

完全電離させるためにはガスの温度が700万度では足りず、少なくとも

その数倍は熱くなければなりません。つまりクラゲ星雲を満たす高温ガスは、

はるか過去において現在の何倍も熱かったと考えられ、私たちはその痕跡を

見ていることになります。

そのような熱いガスはいかにして作られたのでしょうか?

超新星残骸は一般に、爆発によってまき散らされた物質や衝撃波が

はき集めた星間物質が衝突を繰り返すことで高温になります。

ところが宇宙空間は1立方センチメートルあたりに原子1個以下という

超高真空状態の環境であるため、物質同士の衝突が非常に起こりにくく、

ガスが十分に加熱されるためには数百年から数千年もの長い年月を要します。

これまでに見つかっていた超新星残骸はすべて、このような

「ゆっくり熱くなるタイプ」のものでした。

一方、爆発前のクラゲ星雲のように特に重い星は、生涯の末期に

自身の表層ガスを放出して星のまわりに厚い雲を作ります

(図4)。その中心で星が爆発すると、

爆風が雲と激しく衝突し合って一気に加熱し、爆発後数年のうちに

1億度を超す灼熱の巨大火の玉に成長します。クラゲ星雲は、このように

従来とはまったく異なる「急激に熱くなるタイプ」の超新星残骸でした。

やがて衝撃波が雲を突き破ると

(図5)、

中の火の玉は、急速な

断熱膨張※4

によってどんどん冷えて行きます。クラゲ星雲のガス温度も、そのようにして

今の700万度まで下がりました。それでも火の玉時代に作られた完全電離イオンが

まるで宇宙の「化石」のように今なお残り、爆発直後の激動の様子を

われわれに語りかけるのです。

今回、研究グループが明らかにした超新星残骸の特異性は、

星の爆発が周囲を取りまく厚い雲の中で起こった事実に起因します。

この雲の存在は、爆発前の星が少なくとも太陽の10倍以上は重く、

なおかつ超新星を起こす直前まで自身の表層ガスを放出していたことを

意味します。つまり研究グループが発見した超高温火の玉の「化石」は、

爆発後の現象にとどまらず、爆発前の星の質量や活動性をも解き明かす

重要な手がかりを与えてくれます。太陽より40〜50倍以上重い星は、

極超新星と呼ばれる通常の10倍のエネルギーを放つ大爆発を起こすと

考えられています。宇宙最大の爆発現象として知られるガンマ線バーストも、

この極超新星に関連することが有力視されています。しかしながら、

これらの天体現象は宇宙のはるか彼方で起こるため詳細な観測が難しく、

肝心の爆発メカニズムもいまだ解明されていません。

われわれが住む天の川銀河には、これまでに分かっているだけでも

300個近くの超新星残骸が存在します。そのうちどれかは、極超新星や

ガンマ線バーストを起こしていた可能性が十分に考えられます。今回の

研究成果は、そのような大爆発の「化石」を探査する指針ともなります。

詳しい観測が可能な近傍の宇宙から発見できれば、爆発メカニズムの解明に

大きな役割を果たすと期待されます。