ポイント

・ティコ・ブラーエの超新星残骸の内部を進む「内向き衝撃波」の位置を初めて特定

・衝撃波は宇宙の瞬間湯沸かし器: 通過する気体を5千度から2億度まで一気に加熱

・宇宙の普遍的現象である「無衝突衝撃波」の理解に大きな前進

概要

NASAゴダード宇宙飛行センターの山口弘悦研究員を中心とする研究グループは、442年前に爆発した「ティコ・ブラーエの超新星残骸」の衝撃波において、気体中の電子が約2億度まで瞬間的に加熱されている証拠を世界で初めて捉えました。これは、X線天文衛星「すざく」による良質な観測データと、研究グループが最新の物理学を駆使して開発した理論的手法の組み合わせによって得られた画期的な成果であり、宇宙空間で普遍的に存在する「無衝突衝撃波」の理解に大きな進展をもたらすものです。

本研究成果は、米国の科学誌 『アストロフィジカル・ジャーナル』(780号:2014年1月10日発行) に掲載されました。また、『アストロノミー』をはじめとする米国各種メディアでも紹介されています。

ハーバード・スミソニアン天体物理学センター(成果発表当時に研究代表者が在籍)から2013年11月に発表されたオリジナルのプレスリリース記事はこちら。

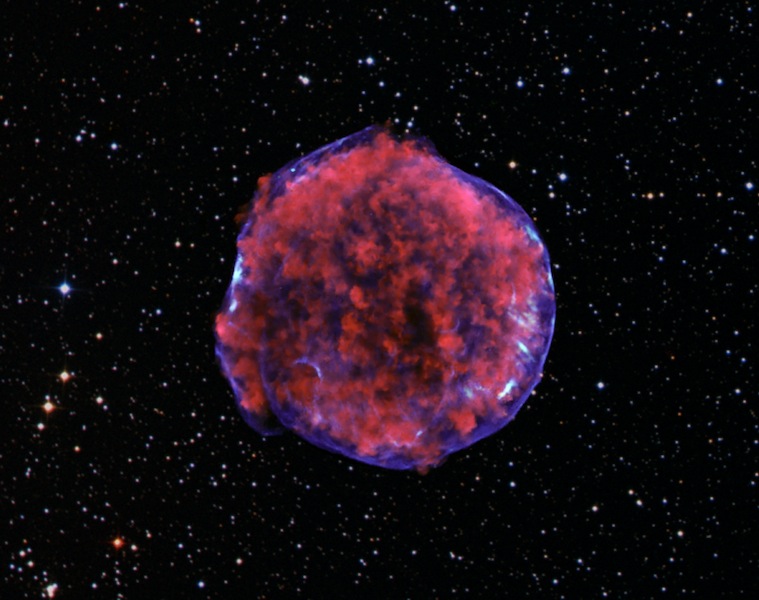

図1:ティコ・ブラーエの超新星残骸

西暦1572年にカシオペア座で観測された超新星の残骸。米国のチャンドラX線衛星が撮影。現在は直径20光年程度に拡がっている。 青色で示された薄い領域が「外向き衝撃波」に相当。一方「内向き衝撃波」によって暖められた親星(爆発前の星)の構成物質は赤色で示される。

Credit: NASA/CXC/Rutgers/K. Eriksen et al. (X-ray); DSS (Optical, starry background)

解説

1. 背景

物体が音速よりも速く動くと、周りの空気が急激に圧縮され、気圧の変化が波となって周囲に伝わります。この現象は「衝撃波」[※1]と呼ばれ、例えば戦闘機やロケットから聞こえる轟音がそれに当たります。昨年ロシアに隕石が落下した際、近隣家屋の窓ガラスが割れるなどの被害がありましたが、これも衝撃波によるものです。衝撃波は宇宙空間でも発生します。例えば近傍では太陽風、遠方では衝突銀河団やガンマ線バーストなど、幅広い範囲でその存在が確認されています。しかし、それら宇宙の衝撃波は、地球上の衝撃波とは大きく様子が異なります。地球上では空気中の粒子同士が衝突することで気体の圧縮が進みますが、気圧の低い宇宙空間では粒子衝突がほとんど起こりません。それでも衝撃波は形成され、効率よく気体が圧縮されます。この不思議なプロセスには、電磁力が密接に関わると考えられています。つまり、粒子同士が電磁場という遠隔的な力を介して互いに引き寄せ合い、気体全体の圧縮が実現するのです。この現象を「無衝突衝撃波」と呼びます[※1]。無衝突衝撃波は、これまで宇宙の至るところで観測されてきましたが、詳しい発生メカニズムは未だよくわかっていません。

2. 研究手法と成果

無衝突衝撃波の謎を解き明かすには、そこで具体的にどのような物理現象が起こっているかを観測的に調べることが重要です。また、それがどんな環境に置かれた衝撃波なのかも謎を解く鍵となります。我々研究グループは、「ティコの超新星残骸」の衝撃波に着目しました。この天体名は、西暦1572年にデンマークの天文学者ティコ・ブラーエが爆発を観測したことに因んでいます。鉄を大量に生成するIa型超新星だったことが知られており、現在は直径20光年以上に拡がっています。肉眼で観測することはできませんが、X線ではひときわ明るい天体の一つです。

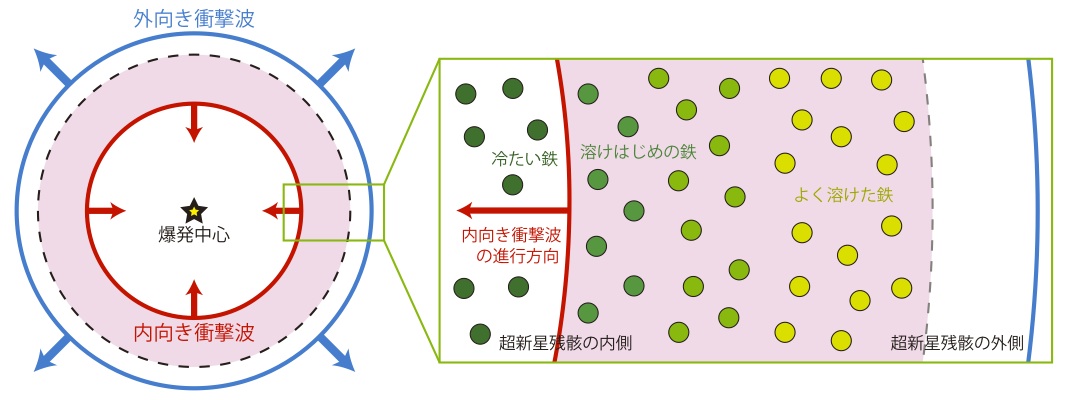

超新星残骸の衝撃波には、周辺の宇宙空間に向かって拡がる「外向き衝撃波」と、爆発前の星を構成していた物質中を伝搬する「内向き衝撃波」の2種類があります(図2)。このうち、我々が着目したのは「内向き衝撃波」です。ティコの超新星残骸の内向き衝撃波は、その外向き衝撃波と比べてマッハ数が大きく、磁場が非常に弱いことが知られています[※2]。また、物質の密度も低いので、より理想的な「無衝突状態」が実現しています。そのような極限環境にある衝撃波の性質を調べることで、その発生メカニズムに強い制限を与えられるのです。しかし、内向き衝撃波は、厚みを持った球殻の内縁にあたるため、それがどこにあるかを特定すること自体が困難です(オレンジを外から眺めても皮の厚みがわからないのと同じ事情です)。そこで我々は、内向き衝撃波の先端部を捉える新手法を発案しました。

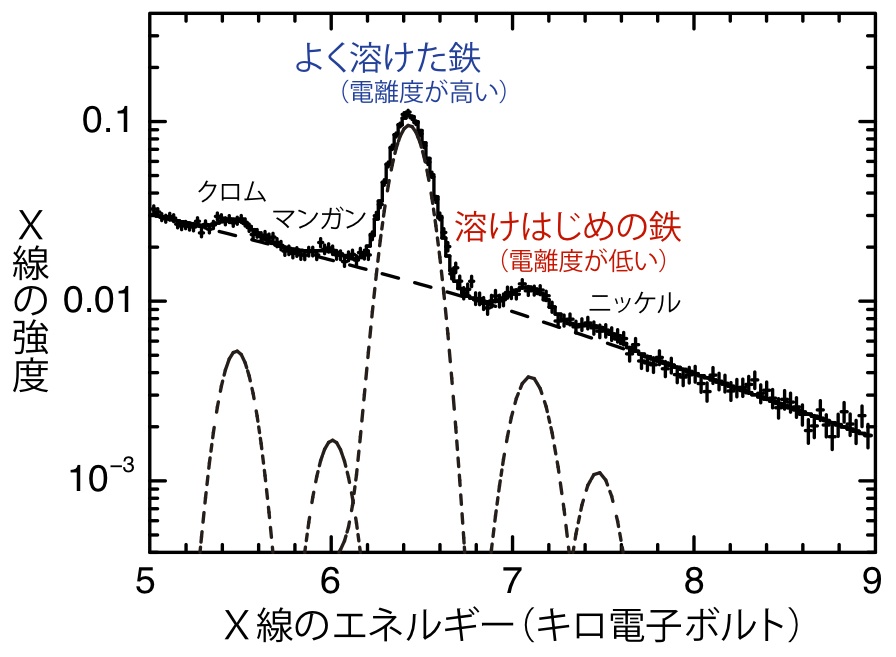

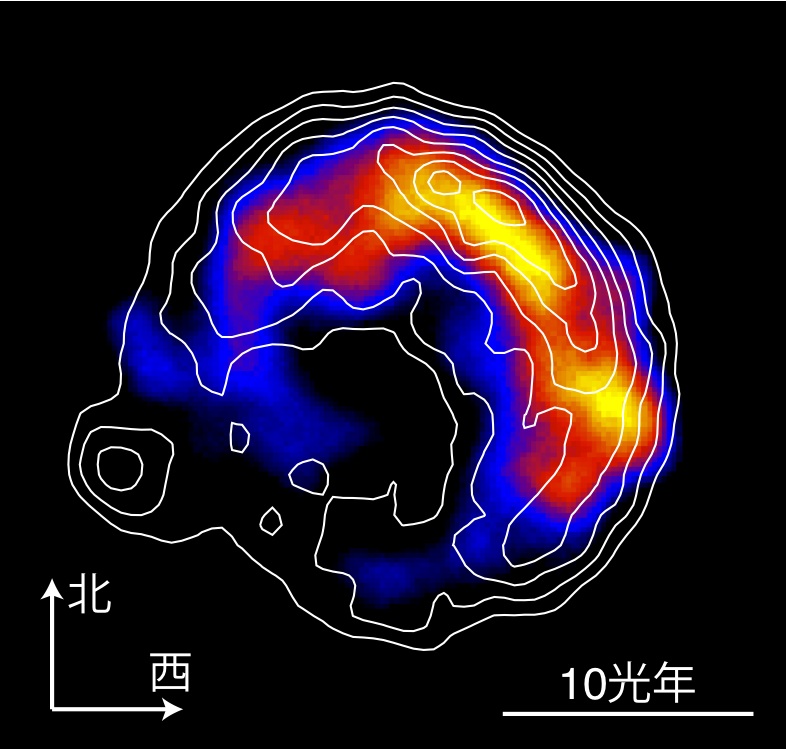

先述のように、ティコの超新星は鉄を大量に生成する爆発だったため、その残骸中には多量の鉄原子が存在します。それら鉄原子は、内向き衝撃波面まで達すると、圧縮された気体中の暖かい電子によって徐々に溶かされて(電離して)いきます。したがって、早くに衝撃波に達した外側の鉄ほど、より溶けた状態になります(図2)。また、鉄原子は溶け具合(電離度)によって異なるエネルギーのX線を放ちます。内向き衝撃波の位置を特定するには、溶けはじめの鉄だけが出すX線を正確に捉えればよいのです。しかし、そのようなX線は極めて微弱なため、これまでの観測衛星では検出できませんでした。それを打開したのが、高い感度を持つ「すざく」です。図3に「すざく」の観測で得られたティコの超新星残骸のX線スペクトルを示します。2本ある鉄輝線のうち、左側の強い輝線が「よく溶けた鉄」からのシグナル、右側の弱い輝線が「すざく」が初めて捉えた「溶けはじめの鉄」からのシグナルです。それぞれの空間分布を調べると、予想通り後者がより内側にあることがわかります(図4)。このピーク付近が、内向き衝撃波の先端にあたります。

図3のスペクトルをさらに詳しく調べると、驚くべき事実が明らかになりました。「溶けはじめの鉄」からのシグナルが(微弱ながらも)予想外に強かったのです。この輝線は、鉄原子を溶かす電子の温度が高いほど強度が増します。つまり、観測された強いシグナルは、非常に熱い電子の存在を意味します。我々は理論シミュレーションとの比較を行い、電子が内向き衝撃波を通過する際、その温度が約5千度から2億度まで一気に上昇していることを明らかにしました。この結果は当初の予想を大きく覆すものでした。従来の衝撃波理論によると、このような急加熱は起こらず、電子の温度はもっと時間をかけて緩やかに上昇すると考えられていたからです[※3]。ティコの超新星残骸の衝撃波は、まるで瞬間湯沸かし器のように働き、鉄の氷を激しく溶かす熱湯を作り出していたのです。

超新星残骸の衝撃波には、周辺の宇宙空間に向かって拡がる「外向き衝撃波」と、爆発前の星を構成していた物質中を伝搬する「内向き衝撃波」の2種類があります(図2)。このうち、我々が着目したのは「内向き衝撃波」です。ティコの超新星残骸の内向き衝撃波は、その外向き衝撃波と比べてマッハ数が大きく、磁場が非常に弱いことが知られています[※2]。また、物質の密度も低いので、より理想的な「無衝突状態」が実現しています。そのような極限環境にある衝撃波の性質を調べることで、その発生メカニズムに強い制限を与えられるのです。しかし、内向き衝撃波は、厚みを持った球殻の内縁にあたるため、それがどこにあるかを特定すること自体が困難です(オレンジを外から眺めても皮の厚みがわからないのと同じ事情です)。そこで我々は、内向き衝撃波の先端部を捉える新手法を発案しました。

先述のように、ティコの超新星は鉄を大量に生成する爆発だったため、その残骸中には多量の鉄原子が存在します。それら鉄原子は、内向き衝撃波面まで達すると、圧縮された気体中の暖かい電子によって徐々に溶かされて(電離して)いきます。したがって、早くに衝撃波に達した外側の鉄ほど、より溶けた状態になります(図2)。また、鉄原子は溶け具合(電離度)によって異なるエネルギーのX線を放ちます。内向き衝撃波の位置を特定するには、溶けはじめの鉄だけが出すX線を正確に捉えればよいのです。しかし、そのようなX線は極めて微弱なため、これまでの観測衛星では検出できませんでした。それを打開したのが、高い感度を持つ「すざく」です。図3に「すざく」の観測で得られたティコの超新星残骸のX線スペクトルを示します。2本ある鉄輝線のうち、左側の強い輝線が「よく溶けた鉄」からのシグナル、右側の弱い輝線が「すざく」が初めて捉えた「溶けはじめの鉄」からのシグナルです。それぞれの空間分布を調べると、予想通り後者がより内側にあることがわかります(図4)。このピーク付近が、内向き衝撃波の先端にあたります。

図3のスペクトルをさらに詳しく調べると、驚くべき事実が明らかになりました。「溶けはじめの鉄」からのシグナルが(微弱ながらも)予想外に強かったのです。この輝線は、鉄原子を溶かす電子の温度が高いほど強度が増します。つまり、観測された強いシグナルは、非常に熱い電子の存在を意味します。我々は理論シミュレーションとの比較を行い、電子が内向き衝撃波を通過する際、その温度が約5千度から2億度まで一気に上昇していることを明らかにしました。この結果は当初の予想を大きく覆すものでした。従来の衝撃波理論によると、このような急加熱は起こらず、電子の温度はもっと時間をかけて緩やかに上昇すると考えられていたからです[※3]。ティコの超新星残骸の衝撃波は、まるで瞬間湯沸かし器のように働き、鉄の氷を激しく溶かす熱湯を作り出していたのです。

3. 今後の期待

我々は今回の観測で、超新星残骸の内向き衝撃波において電子の急加熱が起こっている証拠を世界で初めて捉えました。無衝突衝撃波に関する主要な理論に基づくと、このような急加熱には特定の方向を持つ強い磁場が必要とされており、周辺磁場の弱い内向き衝撃波での実現は困難だと予想されていました。今回の結果は、残骸内の粒子自身が衝撃波の周りに局所的な電磁場を作り出し、そこで電子にエネルギーを与えていることを強く示します[※4]。同じような現象は、環境のよく似たガンマ線バーストのX線残光などでも起こっていると考えられます。無衝突衝撃波に伴う電子の加熱は、宇宙の至るところで見られる重要な現象であると同時に、それらの天体をX線でより明るく輝かせるメカニズムに他なりません。また、無衝突衝撃波は高エネルギー宇宙線の加速現象にも深く関係しています。我々研究グループは、今後も様々な天体を観測して、衝撃波の速度や磁場の強さが、電子の加熱効率などエネルギー収支にどう影響するかを明らかにしたいと考えています。

補足説明

[※1] 衝撃波は、交通渋滞に似た現象です。1車線しかない道路で追突事故が起こると、後続の車は事故現場で止まらざるを得ません。たちまち大渋滞となり、その最後尾は後方へと延びていきます。この渋滞最後尾にあたるのが、衝撃波の波面です。一方、宇宙空間は、車線数の多い道路に例えることができます。どこかで追突事故が起こっても、原理的には後続車が現場を避けて通れるため、渋滞は起こりません。しかし実際には、別の車線を走る車も脇見をしてブレーキを踏んでしまい、それを見た後続車がさらにブレーキを踏む、といった具合に次々と減速して流れが悪くなる現象がしばしば起こります。無衝突衝撃波とは、このような遠隔的な作用による渋滞現象に相当します。

[※2] マッハ数とは、流体の速さを音速に対する比で表した無次元量です。マッハ数が1を超えると超音速となり、衝撃波が発生します。宇宙空間での音速は気体の温度や組成に依存するため単純ではありません。ティコの超新星残骸の場合、外向き衝撃波のマッハ数は300程度、内向き衝撃波のマッハ数は少なくとも1000以上と見積もられています。

一般的な宇宙空間の磁場は、地球表面における地磁気の10万分の1程度です。内向き衝撃波が進む超新星残骸内部の磁場は、それよりもさらに1桁から3桁程度低いと考えられています。

一般的な宇宙空間の磁場は、地球表面における地磁気の10万分の1程度です。内向き衝撃波が進む超新星残骸内部の磁場は、それよりもさらに1桁から3桁程度低いと考えられています。

[※3] ここで言う緩やかな温度上昇とは、クーロン衝突によるものです。加熱された気体中の電子は、重い元素と衝突を繰り返すことでエネルギー(熱)を獲得できます。しかし、密度が低い超新星残骸の内部では粒子の衝突がほとんど起こらないため、この過程で電子が加熱されるタイムスケールは、超新星爆発からの経過時間と比べて遥かに長くなります。もし電子の加熱にクーロン衝突しか寄与しなければ、最も温度が高い超新星残骸の外側でも3千万度程度にしか届きません。2億度の電子に浸された「溶けはじめの鉄」からのシグナルを我々が見ることもなかったでしょう。

[※4] 衝撃波付近に強い磁場が形成されると、それによって衝撃波を通過する粒子の運動が大きく曲げられます。このとき、軽い電子は重い陽イオン(鉄原子など)と比べて磁場に巻き付きやすいため、衝撃波の前後に電荷の偏りが形成されます(衝撃波の前と後ろがそれぞれ負と正に帯電)。その結果、後から来る電子が衝撃波を通過する際に強い電場加速を受けるようになります。但し、この機構は可能性の一つに過ぎません。無衝突衝撃波での電子加熱の方法に関しては、他にもいくつかの理論が提唱されています。

図2:超新星残骸の内部構造

超新星残骸には2種類の衝撃波が存在する。「外向き衝撃波」(順行衝撃波とも呼ばれる)は宇宙空間に向かって拡がり、「内向き(逆行)衝撃波」は親星の構成物質中を伝わりながら爆発中心に向かう。内向き衝撃波と点線(接触不連続面と呼ばれる)に挟まれたピンク色の領域には、内向き衝撃波で加熱された暖かい電子が多数存在する。爆発前(爆発中を含む)の星が生成した元素は、この領域で暖かい電子によって溶かされ(電離され)、X線輝線を放射する。内向き衝撃波はその名の通り超新星残骸の外から内へと進むため、外側に分布する元素ほど暖かい電子に晒された時間が長い。したがって右図のように、外側の元素(ここでは鉄)ほど、よく溶けた状態にある。内向き衝撃波の位置を特定するためには、溶けはじめの鉄だけが出す輝線を捉えなければならない。

図3:「すざく」によるティコの超新星残骸のX線スペクトル

2本の鉄輝線が見える。左の強い輝線が「よく溶けた鉄」、右の弱い輝線が「溶けはじめの鉄」による。(厳密には、左の輝線には溶けはじめの鉄からのシグナルも含まれるが、その寄与はよく溶けた鉄によるシグナルと比べて相対的に低い。一方、右側の輝線には純粋に溶けはじめの鉄だけが寄与する。) その他の元素、すなわちクロム、マンガン、ニッケルについては、いずれもよく溶けた成分による輝線である。

図4:「すざく」によるティコの超新星残骸の輝線イメージ

等高線およびカラーは、それぞれ「よく溶けた鉄」と「溶けはじめの鉄」の強度分布を示す(カラーは黄→赤→青の順に強い)。明るい北西の領域に注目すると、図2で予想された通り、溶けはじめの鉄が内側ほど多い様子がよくわかる。このピーク付近が内向き衝撃波の現在位置である。チャンドラ衛星(図1)は解像度に優れるが、この画像からは内向き衝撃波の位置がわからない。高い感度を持つ「すざく」が 溶けはじめの鉄のイメージングを可能にしたことで、初めて衝撃波位置の特定に成功したのである。

研究グループ

山口 弘悦 (NASAゴダード宇宙飛行センター 研究員/メリーランド大学 助教)

Kristoffer A. Eriksen (ロスアラモス国立研究所 研究員)

Carles Badenes (ピッツバーグ大学 助教)

John P. Hughes (ラトガース大学 教授)

Nancy S. Brickhouse (ハーバード・スミソニアン天体物理学センター 副センター長)

Randall K. Smith (ハーバード・スミソニアン天体物理学センター 研究員)

Patrick O. Slane (ハーバード・スミソニアン天体物理学センター 研究員)

Adam R. Foster (ハーバード・スミソニアン天体物理学センター 研究員)

Daniel J. Patnaude (ハーバード・スミソニアン天体物理学センター 研究員)

Robert Petre (NASAゴダード宇宙飛行センター X線天文グループ主任研究員)

Kristoffer A. Eriksen (ロスアラモス国立研究所 研究員)

Carles Badenes (ピッツバーグ大学 助教)

John P. Hughes (ラトガース大学 教授)

Nancy S. Brickhouse (ハーバード・スミソニアン天体物理学センター 副センター長)

Randall K. Smith (ハーバード・スミソニアン天体物理学センター 研究員)

Patrick O. Slane (ハーバード・スミソニアン天体物理学センター 研究員)

Adam R. Foster (ハーバード・スミソニアン天体物理学センター 研究員)

Daniel J. Patnaude (ハーバード・スミソニアン天体物理学センター 研究員)

Robert Petre (NASAゴダード宇宙飛行センター X線天文グループ主任研究員)

問い合わせ先

山口 弘悦: hiroya.yamaguchi [at] nasa.gov

(c) 2014, Hiroya Yamaguchi/Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics; All rights reserved.